di

Lorenzo Desirò

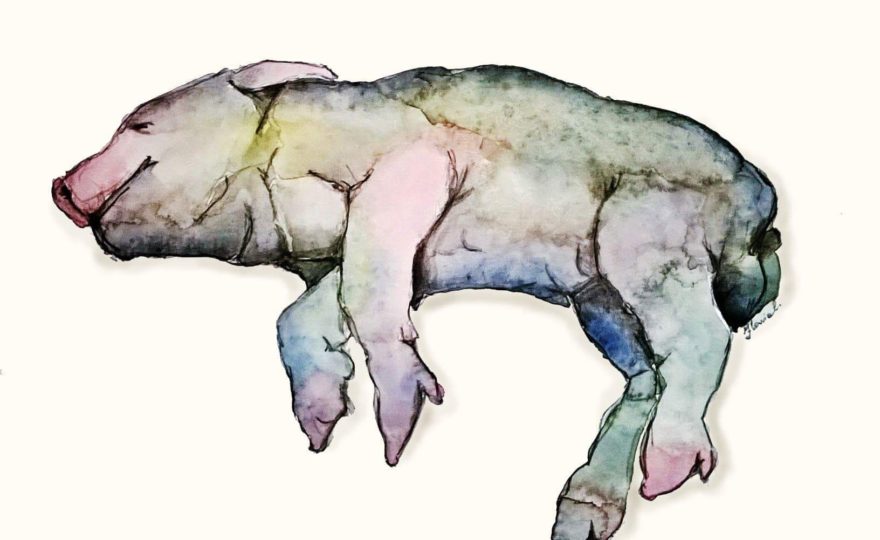

Illustrazione di Flavia Cuddemi

Il giorno in cui sono guarito è stato quando mi hanno portato in città.

Non fu, però, il bravo dottore di città da cui andammo che mi curò, ma le immagini che vidi nella grande metropoli.

Da circa un anno passavo intere e interminabili giornate da solo, a camminare per quel piccolo rettangolo di giardino che avevo a disposizione. Raramente scambiavo parole con qualcuno.

Nel poco spazio a mia disposizione, in quell’angolo di Terra abbandonato da Dio, ero ossessionato dai miei pensieri “cosa sto facendo?” mi chiedevo ad ogni santissimo risveglio.

«Possibile che sia tutto qui? Possibile che la vita si riduca ad un misero “occupare il tempo”? Possibile che non ci sia niente di più di questo misero “occupare questo spazio”? Possibile che tutto finisca in un attimo? E possibile che questo “tutto” sia una momentanea e insensata occupazione di spazio e tempo?».

Sentivo non solo di sprecare la mia vita abbandonandola ad un quotidiano sempre uguale, ma che una via di fuga da quel nonsense e da quella monotonia pareva non esserci.

Le domande mi assillavano sempre di più, giorno dopo giorno.

Mi sembrava di essere intrappolato in una grande gabbia, mi mancava il respiro e tutto ciò che vedevo intorno a me mi dava un senso di nausea.

Lentamente il mio malessere interiore iniziò ad intaccare il fisico.

Svegliarmi e iniziare la giornata divennero operazioni sempre più faticose. Smisi di fare passeggiate e a mano a mano iniziai a saltare i pasti.

Quelli che vivevano con me, i miei coinquilini, continuavano a ripetermi: «Mangia! Devi mangiare! Lo sai che fine fanno quelli come te?».

Io provai, vi giuro che provai ogni tanto a mangiare con gli altri, ma il cibo non scendeva: si bloccava in gola. Iniziai a perdere peso a vista d’occhio e sentivo una stanchezza sempre maggiore.

La più piccola e banale operazione divenne uno sforzo sovrumano, tanto che per parecchio tempo rimasi nel mio giaciglio senza riuscire a fare nient’altro.

Dopo qualche giorno di stasi totale, venni visitato dal dottore del paese che mi diede delle medicine ma non servirono a nulla se non a farmi sentire sempre più fiacco e stanco. Continuavo a chiedermi “come fanno tutti gli altri a stare così tranquilli? Come fanno a vivere sapendo che tutto ciò che facciamo non ha alcun senso?»

Mi portarono quindi in città, dove, dicevano, c’era un dottore bravo.

«Depressione» sentenziò il bravo medico «Lui è malato di depressione».

Le persone che mi avevano accompagnato dapprima si misero a ridere, poi, dopo essersi ricomposti sbottarono: «Depressione?! Ma come è possibile?! Gli diamo tutto ciò di cui ha bisogno! Ha un tetto che lo copre dal freddo e dalla pioggia e ha anche sempre cibo in quantità! Ha un appezzamento di terra che quelli come lui se lo sognano da altre parti! È libero di fare quello che vuole dalla mattina alla sera e non gli manca nien-te! Fa una vita da Si-gno-re! Depressione … Pff … La vorrei io una vita come la sua!».

Anche il dottore bravo (che chiamano “veterinario”) mi prescrisse dei farmaci ma, come vi ho detto, non furono quelle pasticche a guarirmi ma ciò che vidi quando mi caricarono sul retro del camioncino: schiere di uomini, di esseri umani, accalcati su un mezzo che era grandissimo, lungo e alto e conteneva tantissime persone. Ne conteneva così tante che la gente al suo interno stava stretta stretta e accalcata. Li vedevo correre per prendere quel camioncino enorme. Nel traffico delle vie, spiai le vite degli abitanti della città: gente che correva, che urlava, gente triste ai bordi delle strade, grandi, piccoli, uomini, donne, quasi tutti da soli. Molti sorridevano ad uno schermo. Pochi parlavano. Qualcuno di loro correva per scendere sottoterra. Quelli in superficie erano incastrati in piccoli camioncini angusti, suonavano il clacson e bestemmiavano contro chi avevano di fronte nell’altro piccolo camioncino che sembra di latta.

Mi chiesi a quel punto: “Chissà se anche loro soffrono? Sono come i miei coinquilini che non si fanno domande oppure se le fanno anche loro e nonostante tutto continuano ad andare avanti?

Gli uomini li ho sempre visti come una razza superiore, ma vederli lì, in città, tristi e urlanti tra lo smog, sotto un cielo plumbeo, sotto una coltre di rabbia e odio. Anche loro avranno piccole felicità a cui aggrapparsi, ma in fondo, anche per loro valgono le mie domande: possibile che anche la vita degli umani si riduca ad una mera occupazione di spazio e tempo? Possibile che anche loro non aspirino a niente se non ad avere un tetto che li copra, pasti in abbondanza e una piccola superficie in cui passare il tempo? A loro basta? Loro, che sono così superiori a Noi, quale chiave di lettura hanno trovato per andare avanti? Cosa faranno mai di così grandioso?”

Guardai per tutto il tragitto le loro azioni e i loro movimenti e le loro espressioni. Piano piano uscii dalla città e tornai al porcile.

Rimasi qualche giorno nel mio giaciglio a pensare. Le immagini della metropoli mi scorrevano davanti e rimasi a riflettere.

Arrivai alla conclusione che quella specie così superiore, in fondo non era così superiore.

Anche loro nascono, crescono e muoiono senza alcun motivo. Senza alcun senso. Nel frattempo mangiano, occupano spazio, occupano il tempo e si riproducono.

Sorridono a qualche ghianda di felicità.

Questo pensiero mi fece stare meglio. Ricomincia a mangiare, a ingrassare, a prendere peso. Le domande non sparirono, ma il pensiero di vivere una vita come quella degli umani mi faceva sentire meglio.

Nessuna vita ha un senso.

Neanche quella dei vegani.